Эльшад АЛИЛИ

Кроме словаря Еремия Мегреци термин тонир (թոնիր) также отсутствует в латино-армянском словаре, изданном в 1633-м году [1. с. 136]. А ведь это издание фактически является первым словарем армянского языка. И в нем имеются около 10000 слов. Составителем этого словаря является итальянский востоковед Франческо Ривола (1570-1655). Кстати, любопытно, что он же является первым составителем грамматики армянского языка.

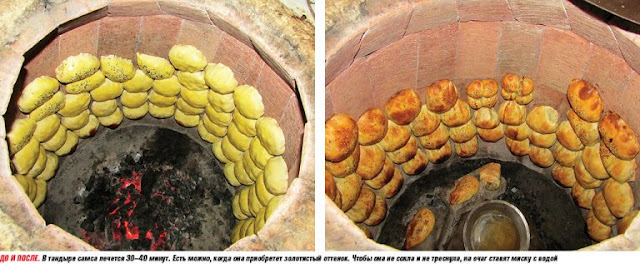

Термин тонир (թօնիր) впервые был включен в словарь классического армянского языка в словаре Мхитара Себастаци изданном в 1749-м году в Венеции. Слову тонир в этом словаре дается объяснение как «круглое строение из глины, или вырытому колодцу, где готовится еда» [2, с. 320-321]. То есть по Мхитару Себастаци тонир является не только печью вкопанным в землю в виде колодца, но также наземным круглым строением из глины. Хотя сегодня армянские этнографы пытаются отрицать общность происхождения терминов тендир и тонир. По их заключениям тонир является строением подобным вырытому колодцу и является исключительным изобретением армян. Однако словарь М.Себастаци опровергает их утверждения.

В другом двухтомном толковом словаре армянского языка, изданном в 1836-м году в Венеции термину тонир (թօնիր) дается такое объяснение как «маленькая печь, выкопанная в земле для приготовления еды, жаренного и хлеба» [3. с. 818]. А в двухтомном армяно-русском словаре Худобашева изданного в 1838-м году тонир (թօնիր) просто переводится как печь, горн, горнило [4. с. 438].

Выходит, что термин тонир (թօնիր) отсутствует в объемистых для своего времени армяно-латинском словаре 1633 г. и в толковом словаре классического армянского языка Еремия Мегреци от 1698 года. Понятное дело, что составители этих самых ранних словарей армянского языка слово тонир (թօնիր), или тандыр (թանտըռ) не считали словами, принадлежащими армянскому языку. И после того как Мхитар Себастаци включил в свой словарь термин тонир данное слово уже после него были включены в словари армянского языка от 1836 и 1838 гг. И вот после этого периода в армянских текстах фиксируется тюркский термин тонир (թօնիր).

Но сегодняшние армянские деятели настолько слепы (или делают вид), что не могут узреть факт существования издревле традиции тандыра у тюрков, среди которых они жили анклавами. Например, армянские деятели в своих репортажах с невинным трепетом выдают нижеследующее: «Наши соседи стремятся присвоить армянские национальные блюда. Не исключено, что в скором будущем турки присвоят и армянский тонир. Организация армянских кулинарных фестивалей направлена не только на сохранение и распространение армянских кулинарных традиций, но и на предотвращение процесса их дальнейшего присвоения другими народами.» [5]

Подобным армянским деятелям сообщаем, что их беспокойства напрасны. В первых в природе не имеются армянские национальные блюда. У искусственно созданных этносов ничего своего не бывает. Все является заимствованием. Турки даже при сильном желании не в состоянии присвоить «армянский» тонир. Тонир уже тысячелетиями является частью культуры тюрок, которым не зачем присваивать то, что и так им принадлежит. А вот армянского тонира в природе никогда не было. Также, как и не может быть армянского плуга, армянской коровы, армянской травы, армянской долмы, армянского платана и т.д.

Также отметим, что тщетны потуги армянских языковедов делать ударение именно на фонетическую транскрипцию тонир, которая является просто очередной диалектической модификацией тюркского термина тандыр. Сообщаю, что данный термин имеет много тюркских диалектических модификаций, таких как азербайджанский тəндир, башкирский тандыр, караимский танур, тандур, таннур, кыргызский тандыр, тындыр, дандыр, нандыр, туркменский тамдыр, турецкий тандыр, тандур, узбекский тандир, уйгурский тонур и т.п. В самих армянских текстах больше упоминаются фонетические модификации в виде тандыр и тонир. И теперь армяне пытаются тонир выдавать за исконно армянское слово, хотя с армянского языка это слово никак не этимологизируется. И как видим, армянская фонетическая адаптация тонир стоит ближе к уйгурскому тонур. Видимо, это обусловлено тем, что данная диалектическая транскрипция перешло в армянскую лексику во времена правления Ильханидов Хулагидов (1256-1401), так как официальным языком их государства был литературный уйгурский тюрки.

Армяне в основном используют один вид тандыра – вкопанные, зарытые в землю вроде колодца тендиры. Сам этот вид тендира распространен от Восточной Анатолии до Восточного Туркестана. И, конечно же, такой же вид тандыра широко распространен в краях проживания тюрков-уйгур. Может быть, и по этой причине армяне кроме транскрипции в виде тандыр, переняли также уйгурскую транскрипцию.

Теперь стоит привести некоторые исторические сведения путешественников, побывавших в тюркских странах и оставивших сведения о традиции печи-тандыре среди тюрков. Первым приводим сведения патриарха российского востоковедения и одного из основоположников российской тюркологии Илья Николаевича Березина (1818-1896), который в разделе от Дербента до Баку своей книги «Путешествие по Дагестану и Закавказью» (1850) приводит интересные сведения о кулинарной традиции Дагестана и Азербайджана. Не оставил он также без внимания хлеб (чурек) испеченный в тандире: ««Тенур чуреги», чурек – тонкий круглый лист пшеничного теста – приготовленный без всяких затей в тенуре. Тенур, или правильно «тендир» есть дагестанская, пожалуй общемусульманская печка, состоящая из глинного котла, в котором чуреки прикладываются к внутренним стенкам и таким образом пекутся, разумеется, с помощью надлежащего раскаления котла. С прискорбием сознаюсь, что и я не редко ел чуреки прямо из тенура, и не роптал на судьбу, потому, что собственно за свежие чуреки нельзя жаловаться: грустно лишь есть вчерашние чуреки» [6, с. 120-121]

Российский путешественник и знаток восточных языков Филипп Ефремов (1750-1811), побывавший в Хиве, Бухаре, Коканде упоминает о тандуре среди узбеков Средней Азии: «Дрова привозят издалеча на верблюдах и на ишеках. Верблюду имя шутур. Хлебы пекут, прилепляя к сторонам печи, толщиною полвершка и тоньше. Хлеб — нан. Печь — тандур. Лес же там бывает тут. На дереве туте родятся ягоды два рода, наподобие яжовики; белые — те сладкие; черные — сладки и кисловаты. Белые называются ширинтут, а черные — шатут. Листьями ж кормят шелковых червей» [7, с. 157].

Еще один российский путешественник и известный писатель своей эпохи Павел Иванович Огородников (1837-1884) во время своего пути через закаспийские туркменские степи описал быт местных жителей, где отмечается также о туркменском тамдыре: «...Женщина же моет, очищает и сушит пшеницу, мелит ее в ручной мельнице, месит тесто, печет из него мягкие пшеничные лепешки («чурек» - хлеб) в «тамдире», т. е. азиатской тонкостенной, глиняной печке (в 1,5 арш. выс. и 1,25 арш. в поперечнике), с отверстием сбоку, для притока воздуха, наглухо закрываемым по истопке, и другим — сверху, для «чурека», и «фетира» — тех же лепешек, только из более густого теста, исколотых и более сухих; по праздникам достаточные люди лакомятся «катламой» — слоистой лепешкой, в палец толщиною, из пшеничной муки на масле.

Обыкновенная пища тюркмен — «аш», вареный в чугун-ном котле рис, который иногда едят с «хурушом» — соусом из дичи или жареного мяса с разными специями и кислым (фрукт.) соком; «плов», приготовленный на бараньем сале или коровьем масле, едят с бараниной, дичью, свежею рыбою: сазаном, осетриной и севрюгой (которую, впрочем, сребробугорцы остерегаются есть летом в предупреждение лихорадок); икра также идет в пищу. Дичь подается к плову с кисленьким соусом из альбухары или очень кислых, сушеных семян гранаты, получаемых из Персии. Едят они и верблюжье мясо, в крайних случаях и конину, но свинью — никогда.» [8, с. 215].

Обыкновенная пища тюркмен — «аш», вареный в чугун-ном котле рис, который иногда едят с «хурушом» — соусом из дичи или жареного мяса с разными специями и кислым (фрукт.) соком; «плов», приготовленный на бараньем сале или коровьем масле, едят с бараниной, дичью, свежею рыбою: сазаном, осетриной и севрюгой (которую, впрочем, сребробугорцы остерегаются есть летом в предупреждение лихорадок); икра также идет в пищу. Дичь подается к плову с кисленьким соусом из альбухары или очень кислых, сушеных семян гранаты, получаемых из Персии. Едят они и верблюжье мясо, в крайних случаях и конину, но свинью — никогда.» [8, с. 215].

Российский исследователь Средней Азии Всеволод Иванович Роборовский (1856-1910), побывавший в Восточно-азиатских странах описал также быт жителей Восточного Туркестана, где упомянул уйгурский тунур, среди народности чанту, проживающих также в китайской Монголии: «Чай пьют соленый с молоком, если же без молока, то соли не прибавляют. В чай крошат лепешки и достают их из чашки прямо руками или китайскими палочками, имеющимися у большинства чанту в ножнах при китайском ноже, привешенном по обыкновению у пояса.

Хлеб большею частью едят из сорго; пшеничный едят только богатые, а бедные только как лакомство, в большие праздники. Для закваски теста всегда оставляется немного старого теста, которое заменяет собою дрожжи. Тесто месят руками. Ставят его в теплое место и тепло укрывают, чтобы хорошо закисло.

Пекут лепешки в особых для сего устроенных на дворе печах (тунур), которые топят главным образом сухим янтаком (Alhagi sp.) и соломой. Пуд пшеницы стоит 80 копеек, а пуд проса-сорго 25 копеек. Урожай пшеницы весь сдается купцам за долги, которые накопляются к осени за лето, когда ни у кого нет денег» [9, с. 413].

Хлеб большею частью едят из сорго; пшеничный едят только богатые, а бедные только как лакомство, в большие праздники. Для закваски теста всегда оставляется немного старого теста, которое заменяет собою дрожжи. Тесто месят руками. Ставят его в теплое место и тепло укрывают, чтобы хорошо закисло.

Пекут лепешки в особых для сего устроенных на дворе печах (тунур), которые топят главным образом сухим янтаком (Alhagi sp.) и соломой. Пуд пшеницы стоит 80 копеек, а пуд проса-сорго 25 копеек. Урожай пшеницы весь сдается купцам за долги, которые накопляются к осени за лето, когда ни у кого нет денег» [9, с. 413].

Все эти исторические упоминания путешественников и исследователей, где традиция заготовки хлеба в печи-тандир упоминается во всех тюркских краях, четко свидетельствует о наличии этой культуры уже как сложившаяся среди тюрков с самой ранней истории. И неспроста ведь российские ученые XIX века, тандир называют обще-мусульманской, или обще-азиатской печью. Поэтому нелепы армянские предположения о том, что эту обще-мусульманскую, или обще-азиатскую традицию заготовки хлеба в печи-тандир народы заимствовали у армян, которые как этнос сформировались лишь в позднее средневековье.

Нужно также остановиться на этимологии и семантических корнях термина тандыр/тендир. Выше были приведены тюркские фонетические модификации произношения этого термина. Приблизительно также произносится это слово в других восточных языках. Так, например, в арабском языке оно фиксируется как tannür, tandur, tennure, на арамейском tannura, на иврите tennur, на персидском tanur, tandur, а в Индии часто как tanduri. Среди языковедов распространено такое мнение, что все эти модификации исходят к термину tiniru, отмечающегося в древне-аккадских текстах.

Действительно в шумеро-аккадских текстах начиная с периода древневавилонских текстов (2000-1500 гг. до н.э.) фиксируются слова tenūru, tinūru, которые переводятся как печь, тандир (tannour) [10, с. 407], печь, изготовленная из закаленной глины [11, с. 413], или просто как печь [12, с. 711]. Но дело в том, что термины tinūru, tenūru с аккадского языка семантически, никак не выводятся. В первую очередь нужно отметить, что в аккадской лексике имеются много заимствованных терминов. А также имеются много терминов с невыясненными корнями. Общеизвестно, что в аккадских текстах имеются много заимствований с шумерской лексики. В научной литературе часто упоминалось связь шумерского языка с тюркскими и финскими языками. И, конечно же, аккадские тексты изобилуют словами из этих туранских языков. Об этом твердили все ранние ассирологи, а такие ученые как Генри Роулинсон, Франк Ленорман, Жюль Опер, Арчибальд Сейс и др. приводили сравнительные примеры. Арчибальд Сейс вообще отмечал, что многие глоссы с двумя согласными в аккадском языке являются заимствованием с туранских, то есть с урало-алтайских языков [13, с. 113].

В этом свете существуют научные исследования, где приведены заимствованные глоссы с тюркского и финно-угорского языков, имеющиеся в аккадских текстах. В одной из последних таких работ на русском языке приведены 260 тюркских глосс в аккадских текстах [14, c. 107]. Одним из таких тюркских заимствований в аккадских текстах являются термины tinūru, tenūru, этимология которых как выше отмечалось, с аккадского языка никак не выводится. А семантически эти слова связаны с древнетюркским глаголом tamdur, tamtur – зажигать, разжигать [15, с. 530, 531]. В корне древнетюркской глагольной основы tamdur, tamtur – зажигать, разжигать, имеется древнетюркское существительное tamdu – огонь, пламя [ibid, с. 530]. В дополнение к этому отметим, что в азербайджанской лексике сохранился корень däm-угар [16, с. 103]. В азербайджанской лексике имеется также слово tänbäki – махорка, табак [ibid, с. 288], который в алтайской, или хакасской лексике звучит как tamkı [17, с. 330], [18, с. 216]. Все эти перечисленные слова семантически имеют связь между собой. Очевидно, что прототюркские корневые основы tam/däm/tän связаны с такими понятиями как огонь, дым. Дополнение к этим выражениям добавим, что еще с прототюркских времен в тюркской лексике имеется слово tamu – ад, преисподняя [15, с. 531], что опять же связано с понятиями огонь, пламя.

Азербайджанский tänbäki и алтайский tamkı выявляют фонетическую закономерность перехода согласных -m-n в тюркской лексике, и конкретно в корне слова тамдыр/тандыр, что также отразилось в переходе древнетюркского tamdur, tamtur в современных тюркских наречиях в tandur, tendir и т.д. Исключением является туркменский tamdır, который сохранил более архаическую форму этого слова.

Чередование в середине слова согласных звуков -m-n в тюркской лексике и речи является часто встречаемой фонетической закономерностью. Для примера можно привести такие термины как tambur/dambura- tanbur, zəmbil-zənbil, (корзина), sünbül-sümbül (колос), gombul-gonbul, или tombul-tonbul (толстый), pambıq-panbıq (хлопок), ambar-anbar, təmbəl-tənbəl (ленивый) и т.п.

Конечно же, тюркское происхождение термина тандыр/тунур автоматически не делает тюркским изобретением самой печи тандыр. Как мы выше отмечали традиция употребления печи-тандыр, теряется в глубине тысячелетий. Но однозначно, что сегодня многие народы Азии используют именно тюркское обозначение этого предмета. Аккадские тексты свидетельствуют о том, что данному тюркскому термину больше 4 тысяч лет. И армяне все фонетические модификации, используемые ими этого слова, заимствовали с тюркских наречий. И в таком раскладе смешно утверждать, что тюрки заимствовали традицию тандыр у армян, у которых даже не имеется своего обозначения этого предмета.

Литература:

- Francisco Rivola DICTIONNAIRE ARMENO-LATINUM. Paris Impensis Societatis Typographicae Librorum Officii Ecclesiastici 1633.

- Mkhitar Sebastaеsi ԲԱՌԳԻՐՔ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ԼԵԶՈԻԻ (BAŔGİRK‘ HAYKAZEAN LEZUI (HIN HAYKAZEAN BAŔARAN)). в 2-х томах. Том I. Venetik 1749.

- Г. Аветикян, Х Сиврмелеан, М. Авгереан ՆՈՐ ԲԱՌԳԻՔ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ԼԵԶՈԻԻ (NOR BAGİRK HAYKAZEAN LEZUII-НОВЫЙ СЛОВАРЬ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА). в 2-х томах Венеция. Том I. Типография Св. Лазаря 1836.

- А. Худобашев АРМЯНО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ (Составленный по лексикону изданному в Венеции), в 2-х томах. Том I. Москва. Типография Лазаревых Института Восточных языков 1838.

- Фестиваль армянского тонира пройдет 11-го августа в селе Цахкунк Гегаркуникской области. http://orer.eu/ru/russian-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5/

- И. Н. Березин ПУТЕЩЕСТВИЕ ПО ДАГЕСТАНУ И ЗАКАВКАЗЬЮ. Изд. 2-е. Казань 1850.

- СТРАНСТВОВАНИЕ ФИЛИППА ЕФРЕМОВА. Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М. Восточная Литература. 1995.

- Огородников П. И. НА ПУТИ В ПЕРСИЮ И ПРИКАСПИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ ЕЕ. Санкт-Петербург. 1878

- В. И. Роборовский ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОСТОЧНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ И В НАНЬ-ШАНЬ". Труды экспедиции Русского географического общества по Центральной Азии в 1893-1895 гг. М. ОГИЗ. 1949.

- A CONCISE DİCTIONARY OF AKKADIAN. Weisbaden 2000.

- John Dyneley Prince MATERIALS FOR A SUMERIAN LEXICON. Leipzig 1908.

- Friedrich Delitzsch ASSYRICHES HANDWÖRTERBUCH. Leipzig 1896.

- Archibald Henry Sayce. ASSYRIAN GRAMMAR, FOR COMPARATIVE PURPOSES. London. 1872.

- Эльшад Алили ТЮРКИЗМЫ В АККАДСКОЙ ЛЕКСИКЕ И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ АККАДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. Агентство по Авторским Правам Азербайджанской Республики, Баку 2017.

- ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ СЛОВАРЬ. Ленинград 1969.

- АЗЕРБАЙДЖАНО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ. Под редакцией Г. Гусейнова. Баку 1941.

- Протоиерей Василий В. Вербицкий СЛОВАРЬ АЛТАЙСКОГО И АЛАДАКСКОГО НАРЕЧИЙ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА. Издание Православного Миссионерского Общества - Казань 1884.

- ХАКАССКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ. Под редакцией Н. А. Баскакова. Министерство Культуры СССР. Москва 1953.